L’arte dei marmorari napoletani a Martina

Piero Marinò

Il Settecento è noto, a giusta ragione, come il secolo d’oro: è nel XVIII secolo, infatti, che giungono a compimento tendenze e movimenti culturali sorti nel Seicento, come il Barocco, che con la fantasia delle architetture, con la sua ansia di libertà, con la capacità di incantare, stupire, aveva sedotto numerose generazioni di tutti gli strati sociali, dando vita, di fatto, all’Era Moderna.

Il ruolo culturale della città di Napoli, in questi due secoli, è universalmente riconosciuto: a Napoli si recavano, da Martina e da tutti i grossi centri del meridione, i giovani rampolli, provenienti da famiglie benestanti, che intendevano proseguire i propri studi e affermarsi in campo letterario, artistico, giuridico, musicale. Il trasferimento della famiglia Caracciolo da Buccino a Martina nel 1638 non fece che rafforzare il legame culturale con Napoli. Il duca Francesco II Caracciolo favorì la formazione di Leonardo Antonio Olivieri presso la bottega del grande Francesco Solimena. A Napoli trionfò il cantante Giuseppe Aprile.

Tappa obbligata nei viaggi del grand tour per la Campania felix, Napoli costituì, per la sua vivacità, un’anomalia all’interno del panorama culturale italiano di quel periodo. Capitale tra le più stimolanti del XVII e XVIII secolo accolse artisti (Jusepe de Ribera, Pietro Bernini, figlio di Gian Lorenzo, Caravaggio, il bergamasco Cosimo Fanzago, Artemisia Gentileschi, Elisabeth Le Brun) e letterati (Montesquieu, Goethe, Lamartine, Stendhal) provenienti da varie regioni europee favorendo, in tal modo, l’incrocio di culture e apporti differenti.

Nel campo dell’architettura a Napoli si sviluppò un particolare gusto coloristico, fatto di accostamenti fra i materiali più vari, capaci di produrre arredi sacri in tarsie di marmi policromi, di altari e predelle, balaustre che vennero largamente condivise e richieste in tante chiese dell’Italia meridionale. Le sculture e gli altari di scuola napoletana, limitando la nostra attenzione alla sola Puglia, abbellirono le chiese e cattedrali di Castellaneta e Manduria, Lecce e Mesagne, di Conversano e Francavilla Fontana, Monopoli, Altamura, Taranto, Bisceglie, Foggia, Massafra, Andria, Scorrano. Martina non volle sottrarsi al fascino di questa tendenza e i più famosi marmorari napoletani furono chiamati per realizzare, poco dopo la metà del XVIII secolo, arredi sacri nelle chiese barocche in via di edificazione.

Nel 1758, quando la nuova chiesa era già terminata, i Carmelitani invitarono certi fabri marmorari di lavorare a proprie spese l’altare maggiore (Anomato cap. XIV, par. 75) che fu dotato di un meraviglioso paliotto in marmi policromi e croce raggiata al centro. Il disegno di questa opera è di Francesco Reguzzini il quale amava definirsi professore architetto ed ingegnere di marmi. Oltre l’altare i marmorari napoletani realizzarono due splendide acquasantiere, con dossale, e lo stemma dell’Ordine.

Chiesa del Carmine: altare maggiore, dettaglio e paliotto

Ben più consistenti furono i lavori commissionati dalle chiese di San Domenico e San Martino.

Per la chiesa un tempo dedicata a San Pietro Martire furono realizzati, in marmo, l’Altare Maggiore e gli altari di Cristo Spirante e di San Vincenzo Ferrer.

La spesa per l’Altare Maggiore, commissionato all’architetto e marmoraro Francesco Reguzzini, fu sostenuta dall’ex padre provinciale domenicano Giacinto Maria Tursi il quale si recò a Napoli per visionare il progetto, pattuire il costo dell’opera e concordare i colori dei marmi: il verde,antico…e nella parte di sopra verde di Calabria..; i gialli di Siena..i rossi di Bordé (Bordeau) di Francia.. e la predella…di buccia di Francia. L’altare di San Domenico, costato 520 ducati, fu realizzato vendendo al duca Francesco II, per 500 ducati, una ricca biblioteca donata al Convento da Gennaro Rattico il cui nome è ricordato da un’incisione apposta al centro dell’altare. L’altare dedicato a San Vincenzo Ferrer costò 600 ducati e fu costruito, nel 1777, da Giuseppe e Luigi Cimafonte, grazie alle donazioni fatte da alcuni facoltosi devoti.

Chiesa di San Domenico: paliotti degli altari di Cristo Spirante e San Vincenzo Ferrer; paliotto dell’altare della famiglia De Siati; paliotto dell’Altare Maggiore. In basso: acquasantiere in marmi policromi con l’emblema dell’Ordine dei Domenicani.

L’impiego del marmo come forma e strumento di Bellezza trova, nella basilica di San Martino in fase di ultimazione dei lavori, il momento più esaltante di questo incontro tra Martina e l’arte dei marmorari napoletani.

All’ingresso della chiesa è collocato il fonte battesimale realizzato da Crescenzo Trinchese, nel 1779, su disegno dell’ingegnere napoletano Giovanni Battista Catalano. Alla sommità dell’opera, in marmi policromi, è raffigurata la scena del battesimo di Cristo eseguita con marmo alabastrino (cm 60 x 45). Il pavimento su cui sorge il fonte battesimale è anch’esso costituito da lastre di marmo colorato. A sostenere il peso economico di questo capolavoro fu l’abate Tommaso Innico Caracciolo il quale lasciò traccia di questo suo gesto nel testo di un’epigrafe incisa sul cartiglio lapideo apposto sulla parte alta dell’emiciclo del Battistero.

Di pregevole fattura risultano le due acquasantiere, in marmi policromi, poste una di fronte all’altra, dopo i primi altari della navata. In una formella è rappresentato San Martino che concede la pioggia, nell’altra è visibile Mosé che fa sgorgare l’acqua dalle rocce di Meriba. Alla sommità di ciascuna acquasantiera la testa di un cherubino dai morbidi lineamenti.

L’altare del Cristo alla Colonna (foto 6) , sul braccio sinistro del transetto, fu realizzato interamente in marmo, nel 1773, da Giuseppe Variale (notizie dal 1745 al 1776) su disegno dell’architetto Gennaro Sanmartino (notizie dal 1760 al 1817). Al rigore del disegno compositivo, all’equilibrio che caratterizza la macchina d’altare fanno eco le cromìe dei marmi che variano tra il bordeaux e il bianco di Carrara, dal cromo ai grigi, generando un effetto spettacolare unico. L’altare racchiude, nell’edicola, la statua in legno del Cristo alla Colonna (cm 184) scolpita nel 1622 da Vespasiano Genuino. Al centro del paliotto un bassorilievo, una grande opera d’arte, il Volto della Sindone (cm 55 x 98), eseguita da Giuseppe Sanmartino (1720 – 1793), l’autore del Cristo Velato che si trova nella Cappella della Pietà dei Di Sangro principi di Sansevero a Napoli. Due cherubini, dello stesso artista, sormontano la cornice soprastante l’edicola.

Il Cappellone del Santissimo Sacramento, realizzato tra il 1776 e il 1785, ospita un altare in marmo, realizzato nel 1802 dal napoletano Raimondo Belli con due angeli reggi fiaccola (cm 112 x 50) di ottima fattura.

Centro visivo e scenografico dello spazio liturgico, simile ad una quinta teatrale, l’Altare Maggiore, eseguito interamente in marmo, maestoso e spettacolare, rappresenta l’apice della vicenda artistica legata alla nuova basilica e all’intera comunità.

Due coppie di colonne con capitelli corinzi, su piani sfalsati, cingono la nicchia centrale in cui campeggia l’antica statua di San Martino (cm 195) realizzata da Stefano da Putignano nel secondo decennio del XVI secolo, e sostengono il timpano spezzato su cui sono sdraiati due angeli (cm 110 x 100). Sull’edicola tre angeli e una colomba sostengono un cartiglio con l’epigrafe SVMPTIBUS DNI / D. PETRI SIMEONE/ A.D. MDCCLXXIII per ricordare il decisivo supporto economico dato a questa opera dal devoto e facoltoso Pietro Simeone (1696 -1780) il cui stemma familiare (un compasso rovesciato su tre guglie) è raffigurato in una lapide marmorea. Due statue (cm 180 x 70), la Carità e l’Abbondanza, di Giuseppe Sanmartino limitano parzialmente l’acceso verticalismo della spettacolare macchina d’altare, innalzata su un podio di tre scalini, nella quale sono presenti marmo bianco di Carrara, giallo di Siena, verde antico e rosso di Francia delle colonne.

Chiesa di San Martino: altare maggiore (arch. Gennaro Sanmartino, marmorario Giuseppe Variale); statue dell’Abbondanza e dalla Carità (scultore Giuseppe Sanmartino)

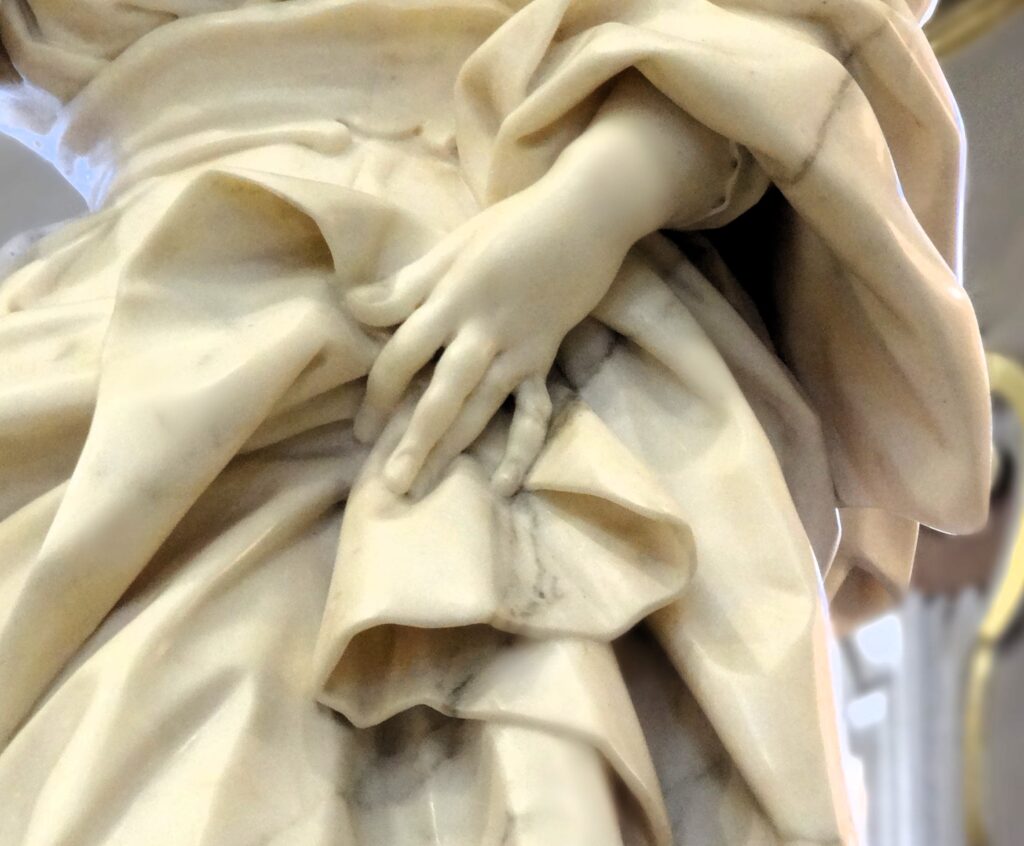

Statue della Carità e dall’Abbondanza: dettagli

La statua della Carità, sulla sinistra per chi guarda l’altare, è un’allegoria già affrontata dall’artista, nella chiesa del Certosa di Napoli, che ben si addiceva alla chiesa dedicata a San Martino. La giovane donna è raffigurata nell’atto in cui nutre un bambino e guarda dolcemente in basso l’altro piccolo che attende di essere nutrito. La levigatezza delle forme, il movimento articolato del panneggio, la ricerca espressiva, la leggera torsione della figura femminile, l’incrocio degli sguardi, tutti aspetti che dimostrano, oltre alle qualità dell’artista, la perfetta assimilazione dello stile berniniano.

La statua dell’Abbondanza è opera che come poche altre racchiude tutta la poetica del maestro unitamente a una struttura soda che evidenzia nostalgie berniniane (Elio Catello). Espressione fra le più alte della scultura del Settecento queste sculture sono un unicum degli altari sanmartiniani per originalità ed effetti estrosi, episodio plastico di alto livello e mai rappresentato. (Elio Catello) Fu Antonio Cofano, autore della Storia antifeudale della Franca Martina, ad accostare, per primo, il nome di Giuseppe Sanmartino alle statue barocche dell’Altare Maggiore. Successive ricerche d’archivio hanno poi avvalorato questa attribuzione.

In questa impresa fortemente voluta da Isidoro Chirulli è da sottolineare la decisa unità di intenti, la compattezza che si creò all’interno di un manipolo di persone solidali, colte, fermamente convinte della bontà dell’azione intrapresa.

A dispetto della sfiducia e del boicottaggio di parte della popolazione, nonostante l’Universitas e il duca Francesco III Caracciolo non offrirono alcun contributo alla edificazione di questo monumento, prevalse la determinazione di Francesco Saverio Stabile il quale patrocinò l’altare del Cristo alla Colonna, di Tommaso Innico Caracciolo che sostenne il peso economico del Battistero, di Pietro Simeone che non pose limiti alla propria generosità , del capitolo che fu costretto a vendere il patrimonio immobiliare di cui disponeva, di Isidoro Chirulli che profuse in maniera incrollabile la propria fiducia in questo audace progetto.

Paliotto dell’Altare Maggiore

Immagine del Volto Santo (Giuseppe Sanmartino). Dettaglio dell’altare del Cristo alla Colonna

Battistero in marmo realizzato nel 1779 da Crescenzo Trinchese. Angeli reggi fiaccola ai lati dell’altare situato nel Cappellone del S.S. Sacramento.