I volti e le funzioni di Piazza Maria Immacolata nella storia

di Piero Marinò

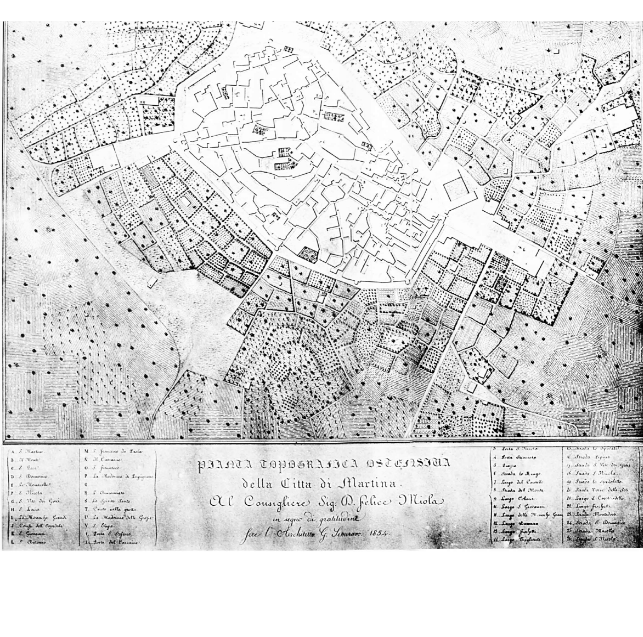

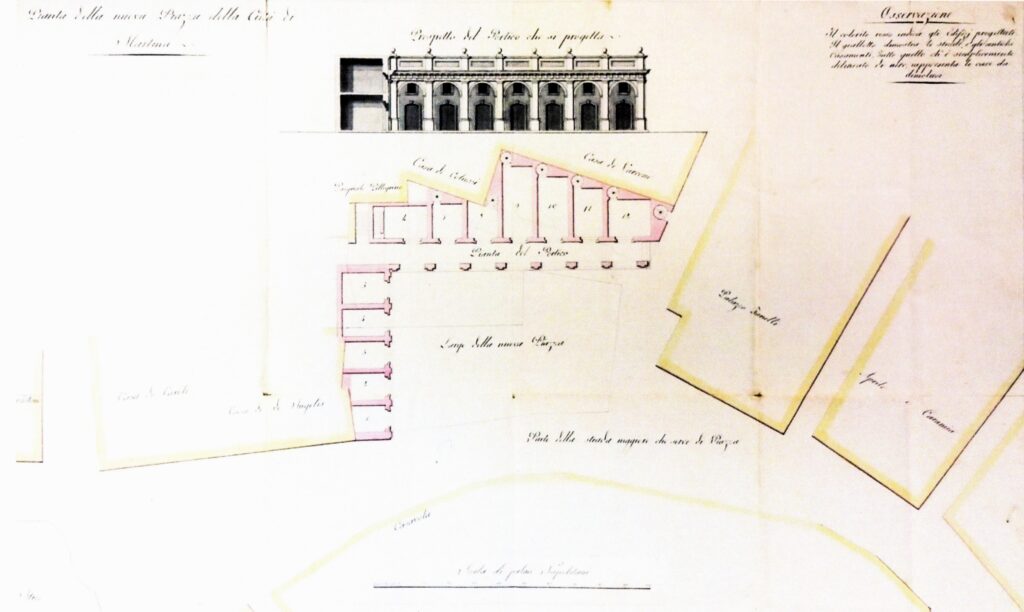

Gli spazi oggi denominati piazza Plebiscito e piazza Maria Immacolata (o dei Portici, ex Garibaldi) un tempo, sino a metà 700, costituivano una sola e spaziosa area, continua, chiamata pubblica piazza. Era il cuore della città. Nella pianta disegnata nel 1854 dall’architetto Giuseppe Semeraro la piazza dei Portici non è ancora presente e sono visibili alcune case che occupavano quello spazio. In quegli anni, per la verità, c’era già un progetto, steso dall’architetto Davide Conversano, che prevedeva la nascita della nuova Piazza, da intitolare a San Martino. Difficoltà burocratiche, mancanza dei fondi necessari rimandarono l’esecuzione del progetto. Di questi ritardi cercò di approfittare, senza successo, l’architetto di Locorotondo, Michele Campanella, il quale presentò all’amministrazione comunale un proprio progetto.

Il disegno dell’architetto Michele Campanella ( a destra) si limitava ad una serie di archi disposti ad angolo retto e non prevedeva innalzamenti al primo piano.

La piazza fu realizzata, privilegiando il progetto di Davide Conversano, sul finire degli anni 50 e fu intitolata all’eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Per delimitare l’area. l’architetto utilizzò una semplice linea curva, simbolo di accoglienza, quasi un abbraccio.

Un’anticamera che lasciava intravedere la sontuosa facciata della chiesa. Una pausa, una sosta, prima di gustare per intero quella luminosa e ricca architettura rococò. Ma la piazzetta con la sua curvilinea successione di archi non era solo questo: era un luogo di relazione e di eventi con una connotazione architettonica ed urbana ben chiara. Il porticato rappresentava un esempio di impianto architettonico equilibrato, classico, raffinato che conferiva all’area una nota di eleganza e di signorilità, liaison tra via Cavour e il Palazzo dell’Università.

Il porticato che parzialmente recingeva la piazza nacque con una serie di quindici archi, senza alcuna costruzione al piano superiore. Il prospetto delle arcate, visto nella sua dimensione totale collegava due isolati e attribuiva alla piazza un disegno unitario, basato su un progetto di gusto neoclassico, attuato secondo i canoni della gerarchia e della sovrapposizione degli ordini architettonici.

La prima sopraelevazione, della larghezza di cinque vani, ricavata nella dimensione del modulo definito dalle lesene, più vicina a via Cavour, fu realizzata, molto verosimilmente pochi anni dopo la costruzione del porticato. La famiglia Margiotta Colucci conservò la proprietà di questi appartamenti sino al 1976, quando l’ultimo erede, monsignor Nicola Margiotta, con atto testamentario, fece donazione dell’immobile per metà alla parrocchia di San Martino e per metà al seminario di Brindisi. Quest’ultima parte, alla fine degli anni settanta, fu acquistata dall’arciprete della Basilica, don Giovanni Caroli, che riunì l’immobile in un’unica proprietà.

La seconda sopraelevazione, a due piani, all’incrocio con piazza Plebiscito, simile a quella più antica, fu edificata nei primi anni ’50 del secolo scorso: a condurre i lavori furono Martino Antonio Carrieri e Giuseppe Corrente. Un’operazione economicamente redditizia considerata l’importanza storica del luogo e la sua felice collocazione urbanistica.

Le due sopraelevazioni, seppur edificate in tempi diversi, non hanno sottratto alcunchè alla bellezza e al fascino dell’opera incompiuta che ha al tempo stesso il senso dell’eleganza e della spontaneità, della piazza che gareggia con i fastosi palazzi circostanti, ma che sa anche ricucire il tessuto urbano antico che ha alle spalle. Nel 1963, su iniziativa di Monsignor Guglielmo Motolese, l’intitolazione della piazza fu cambiata in quella attuale di Maria Immacolata.

Ricordare, sia pure sommariamente, gli eventi che si verificarono nell’area della piazza, sarebbe come ripercorrere sette secoli di vita cittadina. Si riportano, di seguito, soltanto due avvenimenti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città. L’albero della libertà fu il simbolo della ideologia liberale repubblicana e, come tale, venne impiantato in varie città d’Italia, dopo la Rivoluzione Francese, per manifestare contro i regimi assolutistici del Settecento. Da Napoli giunsero le istruzioni generali del Governo Provvisorio, che chiedevano di erigere l’Albero della Libertà, simbolo della Repubblica.

A Martina, l’albero della Libertà fu inaugurato il 9 febbraio 1799, nella piazza antistante la Torre dell’Orologio, tra la Basilica di San Martino e piazza Mercato, sagomato dal falegname Giuseppe Chirulli (Porcello), aiutato dal giovane Luigi Piccolo (Sangicchio). Alto quasi quindici metri, come riferisce Giuseppe Grassi, tutto rivestito di edera e nastri tricolori, con sopra una statua rappresentante la Repubblica, la quale sosteneva con una mano la bilancia, simbolo dell’uguaglianza, e con l’altra la mannaia, simbolo della giustizia. Innanzi alla scalinata della Chiesa fu eretta una tribuna, e su essa montò l’arciprete; lesse la circolare del Governo Provvisorio che prescriveva l’innalzamento dell’albero, tenne un plauditissimo discorso inneggiando alle istituzioni democratiche, e terminò benedicendo l’albero e la popolazione. Indi un coro di giovani, fregiati di coccarda repubblicana, gialla rossa e bleu, cantò un inno del quale aveva scritto le parole il canonico tesoriere don Francesco Miani e composto la musica il maestro Giuseppe Aprile (Scirolino). La popolazione martinese aderiva in tal modo, agli ideali repubblicani, raccogliendosi numerosa nella pubblica piazza.

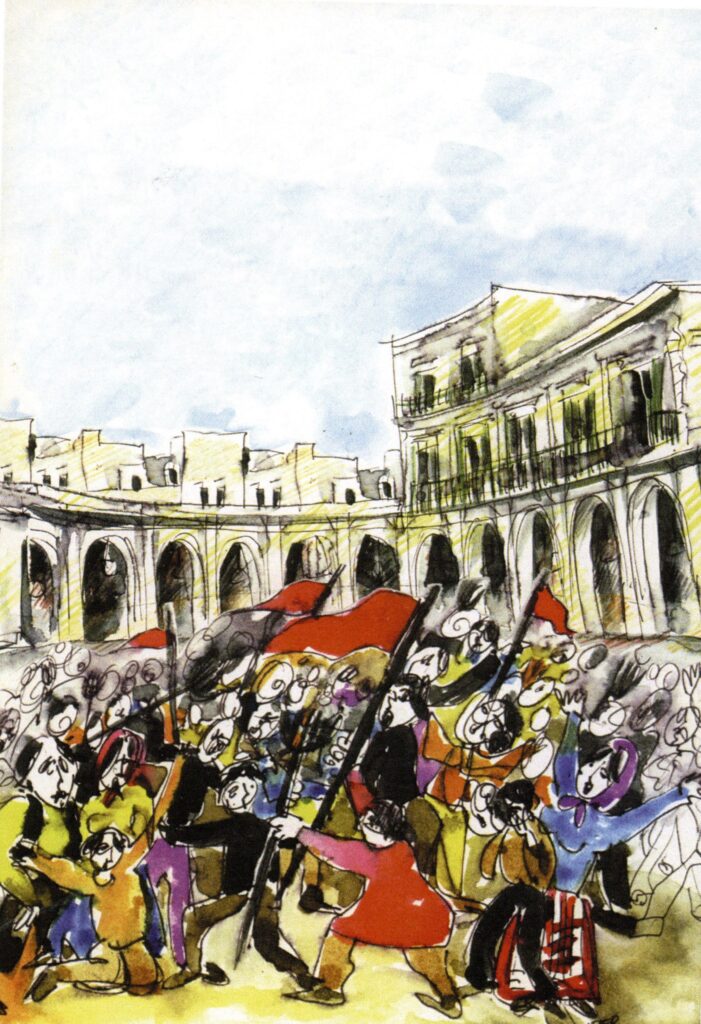

La rivolta del 3 aprile 1930 costituì l’espressione di una tensione che covava da vari decenni, di una insofferenza, da parte dei contadini martinesi, nei confronti di un balzello, il dazio sul vino, più volte introdotto e poi ritirato.

Il ripristino del dazio sul vino, anche per piccole quantità da consumare in famiglia, a partire dal 1° aprile 1930 scatenò una violenta protesta da parte dei contadini ai quali si unirono facinorosi e faziosi seguaci di Crumiri e Pipistrelli che il podestà Davide Carrieri non riuscì a rabbonire. Una prima adunata si tenne la sera del 2 aprile, in piazza Mario

Pagano, e poco potè fare il maresciallo dei Carabinieri, Calabrese, per calmare gli animi. La rivolta scoppiò la sera del 3 aprile, quando quattromila persone esagitate, esasperate, molte delle quali armate, partendo dalla porta di San Francesco, si riversarono nelle vie del centro, in piazza, presero di mira la casa del Podestà (nel frattempo dileguatosi), il Circolo Littorio, l’Ufficio del Dazio, l’Esattoria comunale, l’Ufficio del registro, dando alle fiamme mobili, registri, pratiche. Solo l’arrivo in tarda notte da Taranto di alcuni camion con decine di carabinieri riuscì a sedare la rivolta.

Il podestà Davide Carrieri si dimise dall’incarico; il circolo del Fascio chiuso per cinque anni; gli avvocati Giovanni Mongelli e Alfredo Fighera, capi delle fazioni dei Crumiri e Pipistrelli, furono prima arrestati, poi processati e condannati al confino per due anni. Dei quattrocento rivoltosi fermati poco meno di un centinaio furono arrestati e sessanta di questi ultimi subirono pene varianti da tre mesi a tre anni di reclusione. Il ministero delle Finanze accolse le tesi dei contadini abolendo la tassa e dandone comunicazione attraverso un pubblico manifesto.

La manifestazione del 3 aprile 1930 in un disegno acquerellato di Annalisa Piergianni

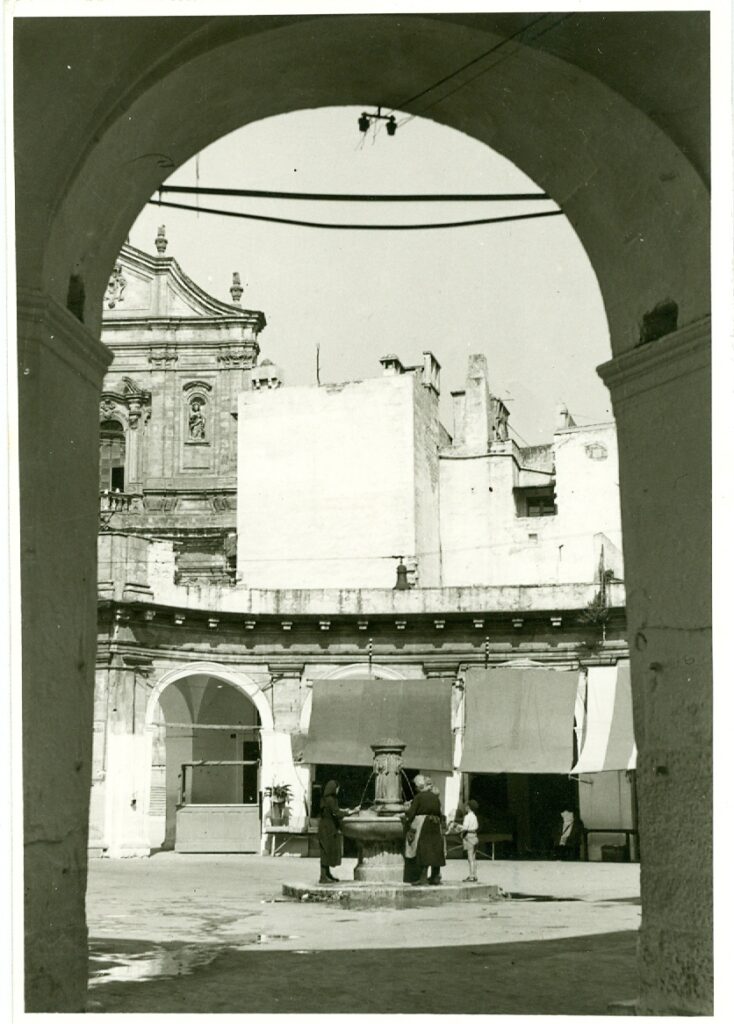

La storia e le trasformazioni, la vita della piazza sono racchiuse in decine di foto d’epoca e cartoline, color seppia, in bianco e nero e a colori, che narrano gli eventi, la miseria, i modi di vivere della collettività. Alcune sbiadite immagini ci mostrano lo spazio quando ancora non esisteva la fontana e vi erano, invece, alcuni alberi a delimitare l’area della piazza, luogo di incontri e pettegolezzi, botteghe di cereali, formaggi, salumi, una rivendita di neve. Un marciapiede, contrassegnato da una fontanina, separava l’area del mercato dalla strada. Bancarelle coperte da teli per la protezione della merce dalla pioggia o dal sole. Insaccati e pale di baccalà appesi all’interno di qualche portico. E la gente, per lo più uomini, incuriosita dalla presenza del fotografo interessato a documentare e riportare l’immagine su una lastra di vetro.

Nei primi anni 40 fu collocata, al centro della piazza, una fontana con basamento in pietra e la parte restante in cemento. Questa fontana, vero e proprio ombelico della piazza e della città, svolgeva una funzione pratica, in quanto forniva acqua da bere a chi ne aveva bisogno immediato, ma, anche, una funzione estetica, poiché aggiungeva un elemento architettonico allo spazio, e una funzione simbolica, in quanto ad essa era possibile attingere un elemento primario come l’acqua, metafora della vita.

In una foto degli ultimi anni 40, quando ancora non era stata realizzata la sopraelevazione prospiciente piazza Plebiscito, si vedono due donne attingere acqua nei secchi, in un assolato pomeriggio d’estate.

Alla fine degli anni 60, con la rimozione della fontana, la piazza fu smantellata. Il mercato trasferito presso la nuova costruzione coperta di piazza Umberto. Commercianti e compratori spostarono fuori dal centro storico le proprie operazioni. Questa decisione costituì una profonda cesura nella vita della collettività in quanto si tolse vita ad un luogo ancestrale della città. Fu sgombrato uno spazio ricco di storia, di arte, che fu immediatamente utilizzato come parcheggio. In estate non mancavano eventi musicali: concerti per bande, provenienti da ogni parte della Puglia, a cui spesso partecipava la banda del Villaggio del Fanciullo.

A metà degli anni ‘60 lo spazio interno di ciascun portico fu dotato, come le vie dell’antico centro, di un elegante elemento di arredo: lampioni in ferro battuto, su disegno dell’artista Salvatore Basile, con i sinuosi riccioli tipici dello stile barocco, e realizzati dagli ultimi fabbri ferrai, epigoni di un’antica e fiorente attività, tramandata per secoli, che si era espressa, nel Settecento, nei raffinati balconi dei palazzi signorili.

Oggi l’area risente più che mai dell’esodo che ha svuotato il centro storico negli ultimi decenni. La popolazione che a metà dell’Ottocento raggiungeva sedicimila unità è ridotta a meno tremila abitanti. Stiamo assistendo al fenomeno inverso a quello che avvenne ai tempi del sindaco Alessandro Fighera che si impegnò per far uscire gli abitanti dall’antica cinta muraria. Oggi è necessario ripopolare il centro storico, ridargli un’anima. Lo spazio della piazza e delle vie attigue è vissuto da qualche anziano che preferisce trascorrere qualche momento di solitario relax adagiandosi su qualche panchina. Per il resto l’area è occupata da una serie ininterrotta di fast food, bracerie, ristoranti, bar, focaccerie, pizzerie, paninoteche. Tavolini per pranzare, cenare, degustare un gelato: una tendenza che riporta la vita, soprattutto d’estate, nel centro della città antica.

E a notte inoltrata, soprattutto nei fine settimana, gruppi di giovani, immersi nella movida, poco rispettosi del bisogno, dei pochi residenti della zona, del diritto a riposare. La vita e il calore di un tempo sono solo un pallido ricordo, affidato alle sbiadite cartoline d’epoca.

Il fascino di piazza Maria Immacolata ha offerto ispirazione per la loro creatività, a numerosi pittori, come in questo quadro ad olio di Igli Arapi.