I luoghi dell’anima: piazza Roma, fra storia e memoria

di Piero Marinò

Forse per una serie di fortuite circostanze, forse perché lì ha avuto sede, sin dalla nascita della città, il potere politico, intorno a quello spazio triangolare che sopravvive dinanzi al Palazzo Ducale, che un tempo era Piazza del Popolo e che oggi chiamiamo piazza Roma, si sono registrate, nella storia urbanistica di Martina, tante e tali trasformazioni, segno di indubitabili e continua attenzioni, da rendere plausibile, necessaria, un’operazione di recupero della memoria.

Un viaggio a ritroso nel tempo, tra storia e memoria, ci permette di rivisitare quel luogo, nel quale sono condensati settecento anni di storia locale, così come esso si presentava ai cittadini di qualche tempo fa.

Laddove oggi si può ammirare il Palazzo Ducale un tempo si ergeva, visibile da tutta la valle d’Itria, il castello medievale fatto erigere dal duca Raimondello Orsini nel 1388: l’unica immagine del maniero possiamo osservarla in una tela di Nicola Gliri.

Il castello orsiniano, ridotto ad un cumulo di ruderi, resistette sino ai primi decenni del Seicento e diede, a quello spazio, il toponimo di Sop ù castidd, largamente in uso sino al primo Novecento. Su quell’area il duca Petracone V Caracciolo volle dare prova della propria ambizione e delle proprie finanze, quando decise di trasferire la propria residenza da Buccino a Martina, con un progetto grandioso che non aveva termini di confronto in Puglia e che prevedeva una magnifico edificio a pianta rettangolare, con una maestosa facciata ed un ancor più maestoso ingresso, stanze affrescate, immense sale per sfarzose feste danzanti, giardini, stalle, magazzini. Le sostanze del duca, e gli anni che gli rimasero, non furono pari alle sue ambiziose mire se è vero, come appare dalle date incise su due facciate della costruzione, che fra il 1668 e il 1773 fu realizzata solo metà del progetto originario: la facciata e l’ala rivolta a sud est.

La storiografia, locale e non, ha scomodato a lungo il nome di Lorenzo Bernini quale autore del prospetto della facciata. L’equivoco fu creato da Giovan Battista Pacichelli che nelle sue Memorie novelle de’ viaggi per l’Europa cristiana, del 1690, attribuì al Bernini il disegno della facciata del Palazzo. In una successiva opera Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici province (1703), l’abate non ripropose la precedente attribuzione al grande artista romano. Lo storico locale Giuseppe Grassi non sostenne la paternità berniniana e attribuì all’edificio forme vignolesche; ma lo studioso leccese Nicola Vacca e il martinese Michelangelo Semeraro ripresero integralmente la prima attribuzione fatta dal Pacichelli. Le cartoline degli anni ‘60 e una guida del Touring Club dell’epoca riportavano l’attribuzione al Bernini. Greve e provinciale lo definì Cesare Brandi nel suo volume Martina Franca (1968).

Il ritrovamento, nel 1978, di un manoscritto nella Platea del Francesco II Caracciolo, nell’archivio Caracciolo De Sangro, ha permesso di accertare che il vero autore del progetto fu Andrea Giovanni Larducci, nato a Salò e attivo a Lecce nella seconda metà del Seicento.

Lo spazio antistante il Palazzo era certamente più ampio: piccole e basse costruzioni, alcune case dominicali, costruite già nel Quattrocento, non facevano che sottolineare la maestosità della residenza ducale. Solo nella seconda metà del XVIII secolo furono ristrutturati, e quindi ampliati, innalzati di uno o più piani, i due palazzi Martucci, uno prospiciente la piazza e l’altro in vico II Vittorio Emanuele.

Il trasferimento dei Caracciolo a Martina certamente contribuì ad una profonda modifica della facies urbanistica in virtù di un profondo processo di emulazione che si innescò tra i benestanti proprietari terrieri della città i quali vollero rimodernare residenze, vecchie case dominicali, con una generale condivisione dello stile barocco e rococò che caratterizzò Martina nel XVIII secolo. Appena Domenico Carella terminò di affrescare le stanze al piano nobile del Palazzo Ducale i galantuomini di Martina si contesero l’opera del pittore francavillese per abbellire i saloni delle proprie residenze.

Ai margini della piazza, e precisamente lungo via Piave c’erano i giardini del Duca, come documentato da un disegno del 1810 dell’architetto Giovanni Antonio Scialpi. L’area antistante il Palazzo, piazza del Popolo, rimase libera, aperta ai più svariati usi: qui si svolgeva il mercato della lana e i rovagnari mettevano ad essiccare giare, cucchi, brocche; per strada razzolavano animali di bassa corte. Sino ai primi decenni del secolo scorso, la residenza che era stata occupata dalla famiglia Caracciolo fu abitata da numerose famiglie private che non rispettarono il blasone dell’edificio e ne usarono gli spazi in maniera impropria.

Esattamente cento anni fa, nel 1923, lo scrittore e poeta Michelangelo Lasorte descrisse con queste parole le condizioni dell’edificio Per incuria d’amministratori, una decina d’anni fa, fu venduto per meno di duecentomila lire (e par che valga ben più d’un milione e mezzo) a privati. Questi lo suddivisero in lotti che rivendettero; sicché oggi una ventina di proprietari sono i padroni del Palazzo.

E questo ha il maestoso portone d’ingresso sgangherato e cadente, l’atrio pezzato di ragnatele e col pavimento sconnesso, le vaste scale smozzicate, il cortile interno campo per galline che razzolano e per fanciulli che giocano alla guerra. Ed ha l’esterno qua e là stonacato e scalcinato, nerigno e sporco, in istridente contrasto col bianco lindo e fresco delle altre case civili che non furono mai abitazioni di duchi o civici edifici, né sono né saranno monumenti nazionali. (Martina Franca, in Giornale delle Puglie, Bari, 23 settembre 1923).

Il 3 novembre 1925 il dottor Giovanni Colucci, proprietario di alcuni ambienti prospicienti piazza XX Settembre, denunciò al sindaco gravi trasgressioni ai regolamenti igienico-sanitari: stalle dall’odore mefitico, ammassi di stallatico nell’area interna al Palazzo, depositi di spazzatura non prelevata dal carro addetto alla nettezza urbana, escrementi di galline lasciate in libertà, acque ristagnanti miste a spazzatura creavano un ambiente malsano e appestavano l’area e l’aria per quanti avevano la ventura di vivere dentro o intorno al Palazzo Ducale.

Pochi lampioni a petrolio assicuravano una fioca luce, a tarda sera.

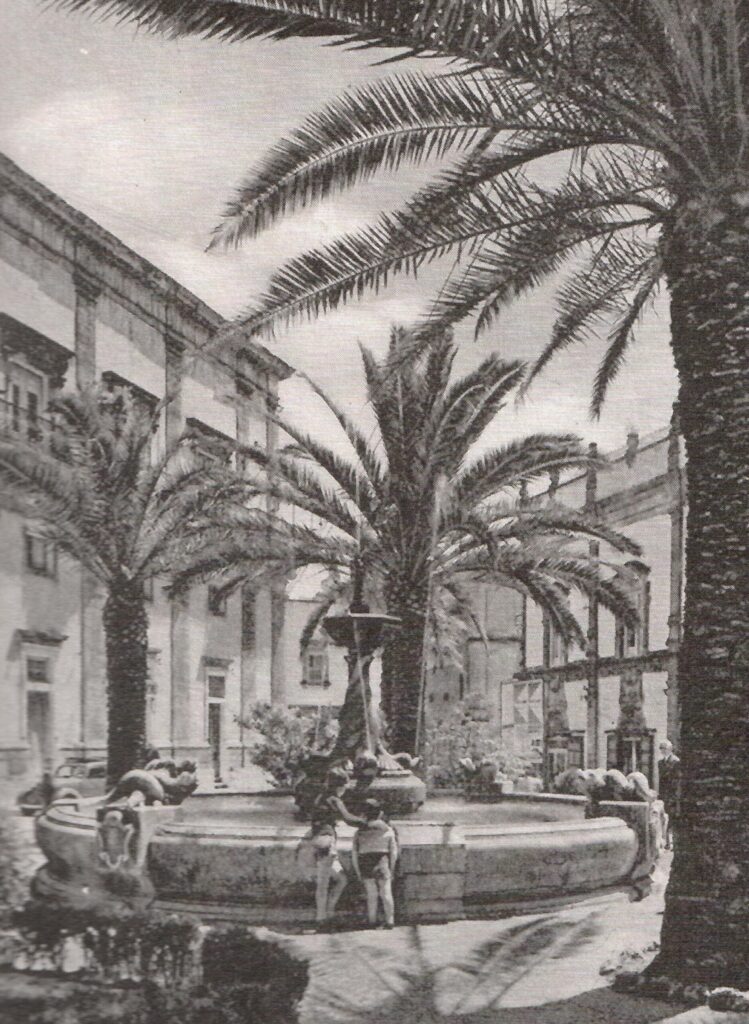

Con l’avvento dell’elettrificazione, la piazza fu recintata con una inferriata, dotata di moderni lampioni a delimitare un’area triangolare nella quale sorsero aiuole e, in seguito, alcune palme dal vago sapore coloniale.

Fra le insegne dei negozi che si affacciavano su quello spazio per offrire merci e servizi ricordiamo quelli di Natale Conserva, di Francesco Palmieri, la Veloce, una rivendita di prodotti chimici, oltre ad alcune vetrine ed esposizioni di prodotti di uso comune.

Alcuni edifici furono trasformati sacrificando monumenti di architettura barocca: così accadde per il magnifico portale del palazzo Basile – Cassano che, intorno al 1930, fu abbattuto per fare posto ad un comodo, ampio, moderno, ma anonimo palazzo in stile liberty.

(Foto a sinistra) Solo su qualche rara fotografia è possibile ammirare lo splendido portale barocco del palazzo Basile Cassano che fu abbattuto per fare spazio ad una costruzione in stile liberty.

(Foto a destra) Questo il palazzo che prese il posto del settecentesco portale barocco.

Nel 1934 venne commissionata allo scalpellino Francesco Corrente, più noto con il soprannome di Mark’magn, la costruzione di una fontana che commemorasse l’allacciamento dell’abitato all’Acquedotto pugliese. La fontana volle essere, con la rappresentazione dei delfini, un omaggio al podestà dell’epoca, Michele Delfini.

La fontana dei Delfini, costruita dallo scalpellino Francesco Corrente, e dedicata al podestà della città.

Sempre intorno a piazza Roma, nei primi anni ‘40 fu effettuata un’ardita operazione quando l’intero arco di San Martino fu smontato, pezzo per pezzo, dallo scalpellino Eugenio Braccioforte, per agevolare l’ampliamento di una costruzione, con tetti a pignon, attigua alla porta nobile. Gli amministratori non esitavano a mettere a repentaglio il patrimonio artistico per soddisfare le esigenze di qualche cittadino.

A più riprese il Comune di Martina è riuscito ad entrare in possesso di quasi tutto il Palazzo che, nei primi anni del Novecento, era proprietà di numerosi privati.

Per qualche decennio, sino agli anni ‘60, la piazza non ha fatto registrare, tranne l’eliminazione della vecchia inferriata perimetrale, particolari modifiche: all’ombra delle palme sempre più alte è cresciuto il volume del traffico e il numero delle auto che hanno trovato parcheggio intorno alle aiuole. Nel 1988 si è avuta una sostanziale trasformazione: il vecchio basolato in mattonelle di bitume fu sostituito da robuste lastre di pietra di Trani.

Nello stesso periodo furono cancellati, finalmente, orpelli di varia natura: tabelloni per le affissioni, apparecchio telefonico, cassetta postale. Una scelta certamente più felice, quella di chiudere lo spazio al traffico, ha reso più vivibile e a misura d’uomo, luogo per lo struscio, questa area che per anni ha ospitato qualche mostra mercato di antiquariato ed esibizioni di artisti nel corso delle rassegne organizzate da La Ghironda. Pochi vasi con fiori e alcune panchine in pietra sembrano aver completato l’arredo di piazza Roma.

Numerosi gli interventi di restauro della facciata e degli interni della residenza nobiliare: una di queste operazioni conferì, al Palazzo, un improbabile colore rosa pallido, per fortuna successivamente rimosso. A nulla sono valse, purtroppo, le richieste di tanti cittadini, architetti, urbanisti, operatori culturali che hanno più volte sollecitato il trasferimento di due alberi giganteschi che ostruiscono la fruizione completa del monumento.