Continuiamo il nostro viaggio di divulgazione dello “Spazio Europeo” con l’obiettivo di fornire informazioni e notizie interessanti circa le attività dell’ESA (l’European Space Agengy). La tappa odierna ci porterà nelle varie sedi ESA dislocate in diversi Paesi europei.

Come anticipato nel primo articolo, il Quartier Generale (Head Quarter) dell’ESA è a Parigi.

L’ESA Head Quarter ospita il Direttore Generale, il Consiglio, alcuni dei direttori dei vari programmi spaziali ed anche l’amministrazione dell’Agenzia.

Sempre a Parigi hanno sede la direzione e le squadre operative dei Trasporti Spaziali dell’ESA, il cui obiettivo è sviluppare nuovi lanciatori e sistemi di trasporto spaziale per rispondere al meglio alle future esigenze del trasporto spaziale europeo, assicurando così l’indipendenza del Vecchio Continente all’accesso allo spazio. Lì si trovano i principali esperti responsabili dello sviluppo dei lanciatori del “Programma Ariane”, che collaborano a stretto contatto con l’industria per sviluppare ulteriormente le capacità di lancio europee. Inoltre, un team dedicato al “Programma Preparatorio per i Lanciatori del Futuro” esegue le attività di ricerca di nuove tecnologie per preparare al trasporto spaziale del futuro, renderlo più potente, più affidabile e vantaggioso in termini di costi.

La sede del Quartier Generale ESA a Parigi (copyright Fred Delangle)

Ma l’ESA non è solo a Parigi, infatti dispone di numerose sedi, ciascuna delle quali ha responsabilità differenti: andiamo a visitarle.

Le sedi dell’ESA (copyright ESA)

Il Centro Spaziale della Guiana (CSG)

Il CSG di Kourou, nella Guiana francese è la porta d’ingresso europea verso lo spazio.

Vista dall’alto del CSG di Kourou (copyright ESA)

Operativo dal 1968, è un luogo particolarmente adatto a uno spazioporto. Infatti, situato a 500 km a Nord dell’equatore, si trova in una posizione ideale per lanciare missioni spaziali di ogni tipo. Più specificatamente, per via della velocità di rotazione che la Terra raggiunge a queste latitudini, i razzi ricevono una spinta naturale dal moto rotatorio terrestre, consentendo di lanciare masse più ingenti e utilizzare meno propellente.

L’ESA ha investito molto nello sviluppo di strutture di terra presso il CSG ed, infatti, è proprietaria delle speciali infrastrutture costruite per i lanciatori Ariane, Soyuz e Vega; queste installazioni comprendono, oltre alle piattaforme di lancio, gli hangars per la preparazione per lanciatori e i satelliti, le sale di controllo per le operazioni lancio e un impianto per la fabbricazione del propellente solido e l’integrazione dei motori per razzi a propellente solido.

Rendere l’accesso allo spazio più semplice ed affidabile è l’elemento chiave della strategia dell’ESA per il trasporto spaziale. Pensando a questo, l’ESA è costantemente impegnata a migliorare la progettazione della prossima generazione di razzi-vettori: Ariane 6 e Vega-C. Questi lanciatori e lo Space Rider (riutilizzabile) garantiranno all’Europa di continuare ad avere accesso allo spazio in maniera autonoma ed economicamente sostenibile.

Gli elevati livelli di efficienza, sicurezza e affidabilità del CSG sono ben noti. Infatti, oltre che per i numerosi clienti europei, lo spazioporto intraprende lanci per clienti statunitensi, giapponesi, canadesi, indiani e brasiliani.

Un lancio di Ariane 5 (copyright ESA)

Il Centro Europeo di Addestramento Astronauti (EAC)

L’EAC di Colonia, in Germania, ospita gli astronauti e le astronaute dell’ESA.

Proprio da qui è iniziato il viaggio nello spazio degli astronauti e delle astronaute dell’ESA come Samantha Cristoforetti, Alexander Gerst, Matthias Maurer, Andreas Mogensen, Luca Parmitano, Tim Peake, Thomas Pesquet e molti altri ancor prima di questi.

L’EAC è il centro europeo di attività quali selezione e formazione, nonché supporto degli astronauti e delle astronaute prima e durante le missioni spaziali.

Vista dall’alto dell’EAC di Colonia (copyright ESA)

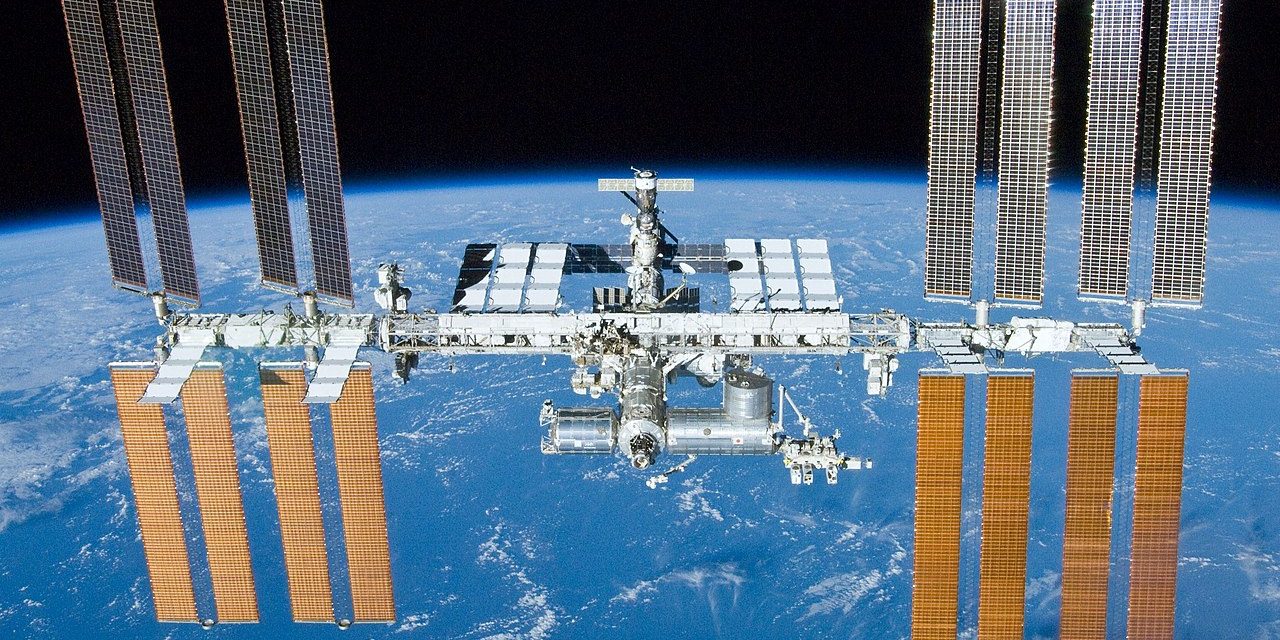

Una volta effettuata la selezione, un team di esperti insegna loro come vivere e lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La Stazione Spaziale Internazionale – ISS (copyright NASA)

Il team dell’EAC forma anche il personale addetto alle operazioni di terra e gli astronauti e le astronaute dei partner internazionali (NASA, Roscosmos, JAXA, CSA) per usare i componenti europei sulla ISS. Tra le strutture dell’EAC, rientrano anche il simulatore del laboratorio Columbus e la piscina del Laboratorio di Galleggiamento Neutro europeo. Poi c’è Luna, una nuova struttura di simulazione dell’ambiente lunare, dove ci si prepara a lavorare in condizioni lunari.

Presso l’EAC ha sede anche il team di Medicina Spaziale dell’ESA, composto da esperti in medicina, nutrizione e benessere che consentono agli astronauti e alle astronaute di rimanere in salute sia fisicamente che mentalmente mentre sono nello spazio.

Infine, Spaceship-EAC sviluppa concetti e prototipi per le future esplorazioni spaziali in collaborazione con studenti, studentesse e istituti di ricerca.

Il Centro Europeo per le Applicazioni Spaziali e le Telecomunicazioni (ECSAT)

L’ ECSAT di Harwell, nel Regno Unito, si occupa di telecomunicazioni e applicazioni integrate, confermando l’Europa come continente leader del mercato globale per le comunicazioni e le applicazioni via satellite.

Vista dall’alto dell’ECSAT di Harwell (copyright ESA)

All’ECSAT c’è la sede del programma per la Ricerca Avanzata nei Sistemi di Telecomunicazione (ARTES) dell’ESA, dove vengono sviluppati nuovi servizi e applicazioni via satellite, tra cui il 5G e il programma Sistema Europeo di Trasmissione Dati (EDRS).

L’ECSAT ospita anche l’Ufficio per l’Osservazione della Terra, che gestisce il programma Climate Change Initiative e lavora con collaboratori esterni per fornire i dati climatici ricavati dalle osservazioni satellitari dallo spazio.

L’assistenza all’esplorazione dell’ECSAT comprende anche la Sample Analogue Curation Facility, una struttura che conserva una raccolta di campioni di materiali provenienti dallo spazio, e l’Advanced Manufacturing Laboratory, che testa materiali innovativi con l’obiettivo di consolidare la leadership europea nel manufacturing per applicazioni spaziali garantendo un ritorno significativo degli investimenti anche in molti settori non spaziali.

Il Centro Spaziale Europeo per l’Astronomia (ESAC)

L’ESAC di Villanueva de la Canada (nei pressi di Madrid), ospita i teams per lo sfruttamento dei dati raccolti dalle missioni spaziali di astronomia, fisica delle particelle elementari, scienze solari e scienze planetarie dell’ESA.

Vista dall’alto dell’ESAC di Villanueva de la Canada (copyright ESA)

Prima del lancio, scienziati e ingegneri dell’ESAC, insieme ai partner delle istituzioni scientifiche, sviluppano le reti e le funzioni necessarie a trarre il massimo profitto dai sofisticati strumenti scientifici posti sui veicoli spaziali dell’ESA. Dopo il lancio, i teams gestiscono, giorno per giorno, i dati forniti provenienti dalle osservazioni effettuare dai veicoli spaziali dedicati alle missioni scientifiche come Gaia, Bepi Colobo, Solar Orbiter, Euclid, per citarne le più recenti.

All’ESAC vengono anche archiviati tutti i dati forniti dalle missioni scientifiche dell’ESA e dai programmi di esplorazione umani e robotica. Questi dati vengono condivisi in formati di facile impiego con i ricercatori di tutto il mondo, consentendo sinergie tra le missioni dell’ESA e la ricerca internazionale.

Infine, l’ESAC ospita un’innovativa struttura di ricerca, il Dipartimento di Astrofisica del Centro di Astrobiologia di Madrid, che indaga sulle origini e l’evoluzione della vita nell’Universo.

Il Centro Spaziale Europeo per la Sicurezza e la Didattica (ESEC)

L’ESEC di Redu (in Belgio), è la via d’accesso alla sicurezza dei programmi ESA. In questo centro viene usato un complesso sistema di antenne per il programma di navigazione satellitare globale europeo GALILEO. Grazie alla presenza di queste strutture, l’ESEC è classificata come infrastruttura critica in Europa.

L’ESEC di Redu (copyright ESA)

Dal 2016, l’ambiente protetto dell’ESEC ospita anche il primo centro di didattica informatica dell’ESA, che simula attacchi per verificare la resilienza informatica dell’ESA ed è utilizzato per testare apparecchiature e formare utenti di vario tipo, dagli amministratori agli ingegneri dei sistemi spaziali. Al momento, sono in fase di sviluppo il Centro di Eccellenza per la Sicurezza Informatica dell’ESA e un Centro per le Operazioni di Sicurezza Informatica, entrambi concepiti per rafforzare ulteriormente la resilienza informatica dell’ESA.

L’ESEC ospita anche il Centro per il Controllo della Missione Proba dell’ESA, un Centro Dati Meteorologici Spaziali e il Centro di Didattica dell’ESA (l’Education Training Center). Presso questo centro, che ha come obiettivo la formazione di insegnanti, studenti e studentesse, è installata anche la CubeSat Support Facility (CSF), una struttura di assemblaggio, integrazione e test per piccoli satelliti ed esperimenti spaziali.

Il Centro Spaziale Europeo per le Operazioni Spaziali (ESOC)

L’ESOC di Darmstadt, in Germania, controlla le missioni spaziali ESA e costruisce i sistemi di terra che supportano la flotta di veicoli spaziali.

All’ESOC gli esperti di operazioni spaziali e di dinamica del volo conducono i controlli dei veicoli spaziali europei in tempo reale 365 giorni l’anno.

Presso l’ESOC, si pianificano e si selezionano le migliori orbite, traiettorie e finestre di lancio possibili, come nel caso delle complesse orbite di BepiColombo, Solar Orbiter ed ExoMars.

La Main Control Room dell’ESOC (copyright ESA)

Sino ad oggi sono state condotte le operazioni di più di 80 missioni, come la missione Rosetta (che ha depositato il lander Philae sulla cometa 67P), la missione Huygens (che è atterrata su Titano, una luna di Saturno), e la missione ExoMars 2016, che ha inserito il Trace Gas Orbiter (TGO) in orbita intorno a Marte.

Attualmente all’ESOC vengono effettuate, tra l’altro, le operazioni del TGO, e delle missioni EUCLID e JUICE.

Inoltre, all’ESOC gli specialisti progettano, sviluppano e gestiscono la rete globale di stazioni di terra dell’ESA (ESTRACK), rete che consente il collegamento con i veicoli spaziali in orbita e supporta anche le comunicazioni con i veicoli spaziali della NASA e di altre agenzie spaziali internazionali.

Questa rete comprende tre antenne per lo spazio profondo del diametro di 35 metri distribuite in Spagna, Australia e Argentina, che impiegano alcune tra le tecnologie più avanzate per il controllo satellitare.

Viene gestito all’ESOC anche il programma di Sicurezza Spaziale dell’ESA, che raggruppa esperti attivi nella protezione della cittadinanza europea e delle infrastrutture spaziali dai rischi di impatti di asteroidi, meteo spaziale avverso e detriti spaziali.

La Rete di stazioni terrestri dell’ESA (copyright ESA)

Il Centro ESA per l’Osservazione della Terra (ESRIN)

Dedicato alle attività di osservazione del nostro pianeta, l’ESRIN è il centro di eccellenza europeo per lo sfruttamento delle missioni di osservazione della Terra ed è la sede primaria per l’acquisizione, la distribuzione e l’utilizzo dei dati forniti dai satelliti ESA.

ESRIN progetta e sviluppa, inoltre, tutto il software ESA per le applicazioni dell’Agenzia, ed è responsabile per lo sviluppo delle misure di sicurezza per programmi spaziali riservati.

Con sede in ESRIN, il Centro di Coordinamento degli Oggetti Vicini alla Terra (NEOCC) è un elemento chiave dell’Ufficio di Difesa Planetaria dell’ESA. Infatti, l’NEOCC è il punto di accesso centrale ad una intera rete europea di fonti di dati e fornitori di informazioni degli oggetti vicini alla Terra.

Infine, in ESRIN si trova il Centro Europeo di Documentazione Spaziale (ECSR). L’ECRS valuta e archivia i documenti tecnici dei progetti attuati dall’ESA insieme ai loro documenti di gestione, con l’obiettivo di salvaguardare questo prezioso know-how per le future generazioni.

La sede ESRIN (copyright ESA)

Il Centro Europeo per la Ricerca e la Tecnologia Spaziale (ESTEC)

L’ESTEC di Noordwijk, in Olanda, è il cuore tecnico e organizzativo dell’ESA.

L’ESTEC è il più grande sito dell’ESA e fornisce tutte le competenze tecniche e manageriali e tutti i servizi per la gestione e lo sviluppo di sistemi e tecnologie spaziali.

Vista dall’alto dell’ESTEC di Noordwijk (copyright ESA)

Per costruire una tecnologia in grado di operare nello spazio, gli ingegneri dell’ESTEC si spingono ai limiti del possibile e le innovazioni tecnologiche che ne conseguono producono anche dei benefici per le industrie sulla Terra. Infatti i laboratori dell’ESTEC testano la robotica, la propulsione, l’ottica, i componenti ed i materiali, trasformando scienza in innovazione e sviluppando hardware e software da utilizzare nello spazio e sulla Terra.

L’ESTEC è anche dotata delle “camere ambientali” dove vengono effettuate le prove finali dei veicoli spaziali prima del loro lancio, onde verificare la loro capacità di superare con successo l’ambiente ostile a cui saranno sottoposti durante la missione.

Infatti, nello spazio, durante una missione, non esiste un modo semplice per risolvere problemi tecnici e anomalie di funzionamento.

Pertanto, tutto ciò che viene costruito deve essere incredibilmente affidabile ed è necessario che la tecnologia spaziale venga testata in modo rigoroso prima di essere utilizzata nelle missioni: come nel Large Space Simulator (la più ampia camera a vuoto d’Europa utilizzata per i test di veicoli spaziali in scala 1:1), un grande simulatore spaziale, che riproduce le condizioni di temperatura e vuoto dello spazio.

Il Mercury Magnetospheric Orbiter (di BepiColombo) all’interno della Large Space Simulator (copyright ESA)

Questi “banchi di prova” servono qualunque tipo di missione dell’ESA: scientifica, esplorativa, di telecomunicazione, volo spaziale umano, navigazione satellitare e osservazione della Terra.

Inoltre, all’ESTEC vengono progettate, sviluppate e controllate a livello manageriale la quasi totalità delle missioni spaziali ESA. Infatti, l’ESTEC ospita i teams ingegneristici che seguono la progettazione e lo sviluppo delle missioni spaziali, gestiscono i contratti con l’industria per la costruzione e verifica dei veicoli spaziali fino al loro lancio.

Infine, l’ESTEC, ospita anche il team che ha sviluppato il sistema di navigazione europeo Galileo, nonché la Concurrent Design Facility, dove collaborano gli esperti dell’ESA per pianificare le future missioni spaziali.

La Concurrent Design Facility dell’ESTEC (copyright ESA)

L’ESTEC è il sito ESA dove ho lavorato dal 1989 al 2021. Durante questo periodo mi sono occupato di numerose missioni tra le quali il programma Solar Terrestrial Science Program (STSP) con la missione CLUSTER (dedicata allo studio della magnetosfera terrestre e della interazione col vento solare), la missione ROSETTA (dedicata allo studio, in situ, della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko), il programma degli Esperimenti Robotici all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale ed il programma ExoMars (con due missioni dedicate all’esplorazione robotica di Marte).

Siamo alla fine di questa tappa, ma nelle prossime che seguiranno vi descriverò alcune di queste affascinanti missioni (e di altre ancora), cominciando col quelle del programma ExoMars.

Per maggiori informazioni sull’ESA visitare:

- www.esa.int (in Inglese)

- www.esa.int/About_Us/ESTEC (in Inglese)

- www.esa.int/Space_in_Member_States/Italy (in Italiano)