L’arte romanica, gotica, rinascimentale, dal XIV al XVII secolo, fu, soprattutto, arte sacra: la diffusione del messaggio evangelico attuata in maniera capillare, caratterizzò città e paesi, segnò in modo indelebile, la vita di piccole e grandi comunità.

Se la devozione fu un collante all’interno delle collettività, Martina si distinse come communitas perdevota, popolazione devotissima, superdevota..

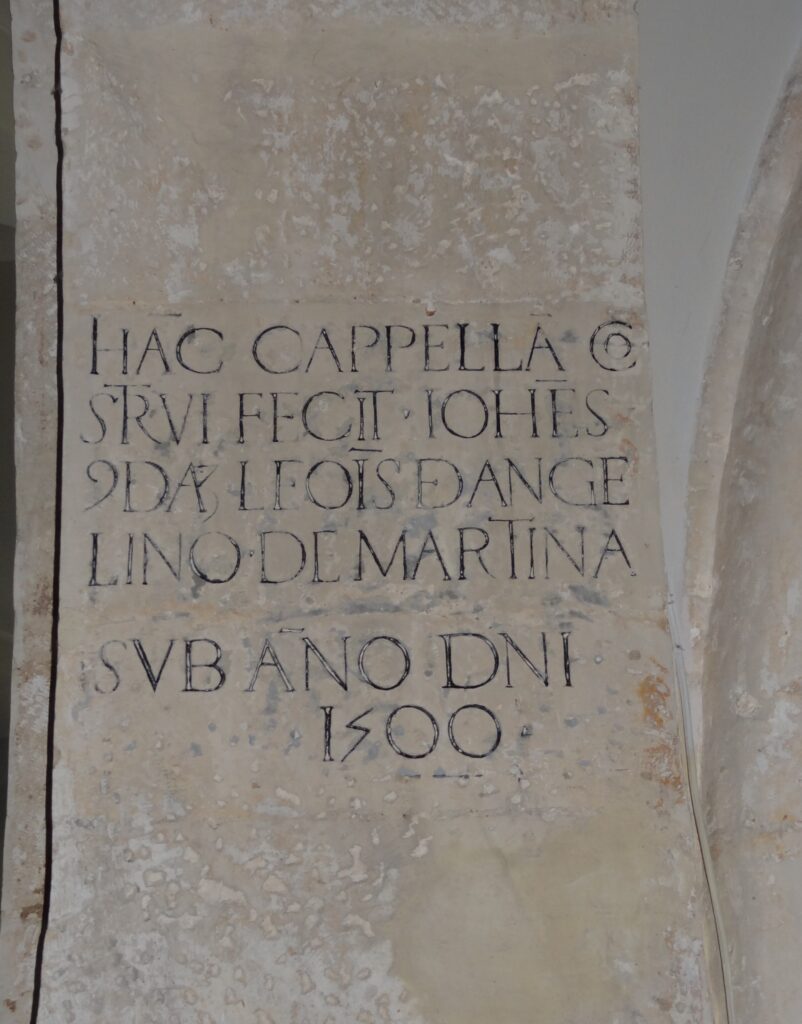

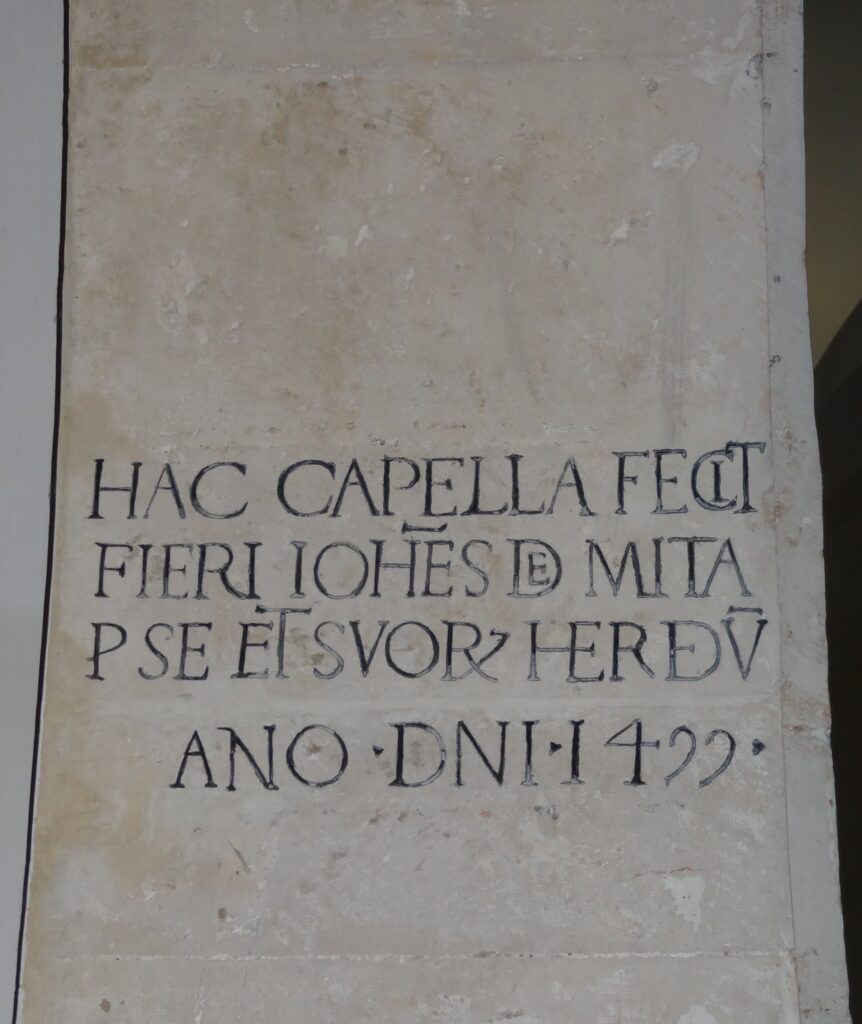

Fu lo storico dei movimenti francescani, Francesco Gonzaga (1466 – 1519) che, venuto a Martina, constatò il fervore religioso della comunità martinese definendola perdevota. Nella chiesa conventuale dei Riformati, alla fine del ‘400, c’erano le iscrizioni, tuttora leggibili, delle cappelle fatte erigere dalle famiglie De Leone e De Mita. All’interno della cinta muraria vi erano già, negli stessi anni, numerose chiese dedicate a San Martino (attestata nel 1348), a San Nicola (nel casale Montedoro), a San Vito, a San Giovanni, a San Nicola dei Greci, a San Pietro Martire, a San Pietro dei Greci.

Le quattro porte di accesso alla città erano dedicate ai Santi Martino, Pietro, Francesco e Maria. Allorché alcune chiese, erette tra il ‘500 e il ‘600, furono abbattute per fare posto a monumenti sacri più ampi, più ricchi, molte famiglie tornarono in possesso di statue commissionate da antenati, che avevano abbellito per secoli altari di giuspatronato.

In alcune residenze private vi sono altari in legno riccamente decorati, dipinti; tele con soggetti sacri.

La devozione della gens martiniana, presente nelle numerose epigrafi che contrassegnavano architravi di ingressi al piano terra e finestre di epoca rinascimentale, ebbe modo di manifestarsi nella poesia popolare religiosa, nei Canti della Passione (forma di drammatizzazione della partecipazione popolare ai tragici eventi della vita di Cristo), nei canti di Natale, nelle numerose poesie dedicate alla Madonna del Carmine.

Ai Santi erano dedicate tempere dipinte sulle pareti di ‘nchiostre e viuzze del centro storico, statuette votive collocate in piccole nicchie. La città e la campagna erano intrise di numerose testimonianze di fede. Nelle centinaia di masserie che punteggiano il territorio martinese vi sono settantanove chiese di masserie, molte delle quali (Grassi ,Luco, Tagliente, Mangiato, Carrucola, Caruccio, Lanzo, Sant’Elia, Palesi, etc.) arricchite da pregevoli altari, tempere, pale d’altare, sculture. Presso questi luoghi di culto lavorarono pittori come Francesco Carella, figlio di Domenico, Pietro Antonio di Gesù, Pietro Cataldo Mauro, il bitontino Generoso Cavallo, Bonaventura Fighera,Giuseppe di Giuseppe, Giovanni Stefano Caramia.

La profonda devozione, nota distintiva della città, dell’Università, della popolazione, aveva modo di manifestarsi non solo nel corso delle cerimonie religiose, dei riti sacri, ma diveniva sostegno concreto, aiuto economico alle chiese, agli ordini conventuali che divenivano beneficiari di generose donazioni, lasciti testamentari costituiti da masserie, campagne, immobili nel centro urbano, somme di denaro, eredità importanti in cambio della celebrazione di messe per ricordare il nome del donatore. Basti ricordare, a tal proposito, che nel 1652, nella chiesa di San Martino, vennero celebrate ben 3592 messe.

A testimonianza della propria devozione molti benestanti patrocinavano la costruzione di altari all’interno delle chiese, finanziavano l’acquisto di quadri, pale d’altare, arredi sacri.

Fra i tanti episodi di generosi contributi figurano la Masseria dei Monti offerta ai Domenicani, nel 1662, da Scipione Blasi e da sua moglie Paola Antonia Deseati; l’altare di san Vincenzo, nell’antica chiesa di san Domenico, fatto realizzare da uno di casa Cenci; l’altare di san Domenico, in marmo, nella nuova chiesa di san Domenico, omaggio di Gennaro Rattico.

La costruzione del convento dei Francescani Conventuali, a metà del XV secolo, fu iniziata a spese di due pii cittadini Pietro Guida e Gregorio Martina, mentre i dipinti sulle pareti della stessa chiesa, nel 1704, furono possibili a spese di divoti cittadini. I frati dello stesso convento allettavano i cittadini a seppelirsi nella di loro chiesa donde la sagrestia dava gran lucro all’anno (Anomato). I padri Cappuccini fecero sistemare il selciato della strada che conduceva al paese coinvolgendo i fedeli i quali, oltre a trasportare pietre, offrivano copiose limosine per tutti gli bisogni del convento.

Al monastero delle Agostiniane Eremitane, quando l’edificio era in fase di costruzione, donò le proprie case un certo Antonio Caroli, mentre Donato Antonio Epifani lasciò tutti i propri beni.

A favore del convento del Carmine donFlaminio Colucci lasciò una masseria nell’agro di Ceglie, il sacerdote Abele Fumarola donò 2.000 ducati in cambio di preghiere per la sua anima; Ottavia Semerari fece realizzare la statua del Crocifisso, opera di Vespasiano Genuoino; Vito Antonio Blasi fece dipingere un quadro della Beata Vergine. Il convento dei Francescani Conventuali ritornati a Martina nel 1680 usufruì di una serie enorme di lasciti, donazioni (case, fondi rustici, masserie) grazie ai quali fu costituito un rilevante patrimonio.

Marsilia Fullone commissionò l’altare di san Francesco da Paola per la chiesa di san Francesco d’Assisi dotando la stessa di molti sagri mobili e, alla sua morte, lasciò un intero parco in contrada Bradamonte. L’altare con l’immagine del Cristo morente fu realizzato a spese del magnifico Lupolo Volpe, mentre l’altare di san Giuseppe fu un gentile omaggio del conte palatino Pietro Antonio Barnaba.

Nel 1708 il ricco proprietario Nunzio Laddomada fece costruire l’Altare di san Michele Arcangelo, al lato dell’Altare Maggiore presso la chiesa di san Francesco da Paola e pochi anni dopo, nel 1730, il magnifico Antonio Orimini fece scolpire la statua in pietra di san Francesco da Paola. L’altare fu realizzato grazie al sostegno e alla devozione del magnifico Vitantonio Blasi. Aurelia Imperiali, moglie di Petracone V e sorella del cardinale Renato, fondò il Conservatorio di santa Maria della Misericordia, una istituzione caritatevole che, a sue spese, si occupava di quelle donne, più o meno giovani, zitelle, orfane.

Petracone VI, figlio di Francesco II, finanziò, nel 1759, la costruzione dell’Altare Maggiore nella nuova chiesa della Madonna del Carmine commissionando l’opera ad alcuni marmorari napoletani.

In un contesto già assai vivace e fervido di idee, oltre che di fede, un grande impulso alle opere di ricostruzione, restauro e abbellimento di chiese e conventi fu offerto dal mecenate Pietro Simeone (1696-1780). Uomo facoltoso e profondamente devoto Simeone finanziò, fra le tante opere, la realizzazione dell’Altare Maggiore in san Martino (1771), la ricostruzione dell’Oratorio dell’Immacolata dei Nobili (1776), una campana per il conservatorio di santa Maria della Misericordia (1777), il restauro di un altare e una statua in pietra di San Vito per l’omonima chiesa (1778-1779); il rifacimento del pavimento, l’Altare Maggiore e il coro della chiesa di san Francesco da Paola; la cappella del Volto Santo presso la chiesa dei Cappuccini. Per la stessa chiesa commissionò a Leonardo Antonio Olivieri due piccole tele con le immagini degli apostoli Pietro e Paolo; finanziò, con 500 ducati l’anno, a partire dal 1748, l’esposizione del Santissimo Sacramento negli ultimi tre giorni di carnevale; donò 1.000 scudi a beneficio del conservatorio di santa Maria della Misericordia e finanziò, per la stessa istituzione religiosa, la fusione di una campana; commissionò la realizzazione del campanone per la collegiata di san Martino (1780).

Sin dalla nascita della città la devozione è stata parte preponderante nella vita della collettività, collante tra gli strati della popolazione.

Ampiamente giustificato, quindi, l’appellativo perdevota che Francesco Gonzaga attribuì a Martina: la devozione era la radice della vita spirituale; la pietà popolare era nella pratica quotidiana; la fede essenza identitaria dell’intera comunità..

Piero Marinò